德侑實業有限公司設立於民國92年,憑藉著對複合材料的專業,以獨特的專業技術長期為各大品牌OEM、ODM提供產業全方位服務。

我們每天有1/3的時間需要枕頭先相伴。這也是身體、器官獲得休息的寶貴時刻...偏偏,我們卻很容易因為睡到不適合自己的枕頭,睡得輾轉反側、腰酸背痛,又或還沈浸在白天的煩惱、緊張明早的會議、害怕趕不及早上的飛機等等...讓我們的睡眠不夠優質、不夠快樂、沒有辦法快速入眠。

德行天下創辦人有鑑於過去開發各類生活產品的經驗,便想利用本身所長,結合各類複合材料的特性,投入枕頭開發的行列。

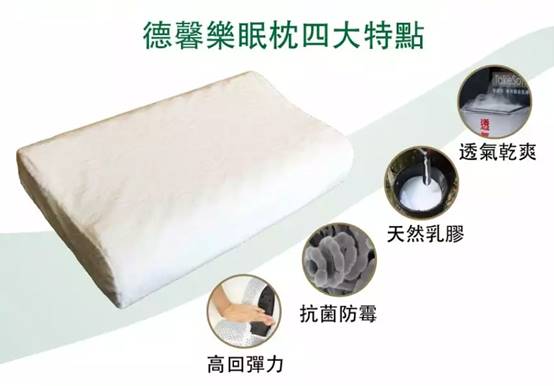

從枕頭模具開發、材料研發、創新製造到整合顧客需求過程中,了解到一款枕頭的製作,除了要解決一般乳膠枕悶熱且不透氣的問題,更要同時兼顧到人體工學的體驗性,創辦人常說:「一個好的枕頭,支撐透氣兼顧,仰睡側睡皆宜,才能每天快樂入眠。」

現在導入石墨烯加工技術,讓枕頭的功能性更上一層樓

石墨烯具有良好的強度、柔韌度、導電導熱等特性。它是目前為導熱係數最高的材料,具有非常好的熱傳導性能

德侑實業有限公司為了替自己身邊重視的人們做好一顆枕頭。不論是在外形,還是在舒適度上都能達到最好的需求,即便現今許多的工廠因成本上的考量,顧了外形,忘了內涵,但德侑實業依然不忘在品質上的「堅持、 執著」。

引進先進的加工技術,就是要給消費者最佳的產品

開發、研究、創新以及對材料的要求是德侑實業開發枕頭的初衷,憑藉獨特的專利技術將極其珍貴的天然乳膠與千垂百練的備長炭完美結合後

創造出獨家環保無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠;乳膠材料,備長炭,石墨烯應用提高到更高的層次。

同時具備防霉、抑菌、透氣、除臭、遠紅外線等五大功效,並榮獲多國發明專利。

生產過程採用專線製造專利乳膠材原料,全自動化生產保證品質與產量穩定,達到品牌客戶的最高要求。

石墨烯枕頭製作開模一條龍:

選材品管

原料調配

成品製造

包裝設計

若您有枕頭開發構想或是想OEM自己的品牌,歡迎預約現場諮詢,體驗無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠做製作的枕頭,用最專業MIT精神幫助您打造你的專屬品牌。

德行天下:

地址:427臺中市潭子區雅潭路二段399巷200 -7 號

電話:04-2531-9388

網址:https://www.deryou.com.tw/contact.php

| RR1515CEFE15ERFE |

她是胡人公主,是最不受寵的那一個,只因她的母親是一舞姬,甚至如今她要去給皇上祝壽,都要打扮成舞姬的模樣,她狠狠的咬著下唇,身為公主,受此大辱,讓她怎么咽的下這口氣! 他是她身邊的侍衛,一直都喜歡著她,卻從來都不曾說出口,因為他怕,一旦說出口,那就什么都做不成了。他只想守在她身邊好好的照顧她,就足夠。 “你是知道的,我是不受寵的公主,我要在舞曲上一鳴驚人,我要讓皇上封我為妃!”她忽然偏頭對他說道 “我知道你喜歡我,所以你必須幫我,幫到我,我給你一個吻”她面色平靜,仿佛說的不是她 他卻像被雷劈了一樣,原來她是知道的,知道他是喜歡她的,可是如今,她要自己幫他,自己本就配不上,不是嗎! “好!”(美文精選網:www.meiwenjx.com) 那一舞,即便許多年過去了,當場的人看到回想起來依舊是驚天動地,在舞曲的最后,她和他是舞伴,他將她拖起,讓她從自己手掌上站起將她拋入空中,待落下時,他用自己的血,和這紅衣混了模樣。 那是一曲最美的,最美的舞,皇帝大喜,封了她為妃沖冠六宮,甚至最后,當了皇后,她卻再也忘不了,他在她耳邊說的最后一句話“若城,你要幸福” 他是第一個對她這樣好的,她卻害了他,她想,她再也吃不到他做的桂花糕,再也看不到他舞劍的模樣了。 +10我喜歡

小說 老鬼 文/韓晨輝 又是一年清明,雨紛紛,欲斷魂。值班室里的水管漏水,一滴一滴水珠溢出來流在地上慢吞吞開出一朵朵燦爛的花,若是老鬼在的話他肯定會拿出黑膠布麻利地把水管綁上并把地上的水拖干凈,可是老鬼不在,我連看見雜志上穿著三點式的性感女郎都懶得情動。煙灰缸里的紅將軍煙頭已經堆得冒尖,像一座墳塋,夾在手里還沒有燃燒完的那一支像是劣質的香燭。祭奠誰呢?誰值得祭奠呢?老鬼呢?死了么?對的,他死了,一年之前晚上出去買煙的時候被一輛越野車撞死了,地上的血是他一輩子里最鮮艷的背景色,若是畫下來,那絕對是后現代主義的一幅佳作。 想必是晚上人的情緒最容易波動,說起話來也滔滔不絕,時間越靠后情緒就越脆弱,哭著說話的人比全天其他時間段都多。老鬼這種沾一滴酒都能出兩行淚的人,再加上黑夜作為催化劑,整個月亮都泡在老鬼的淚水和口水里。 我二十,老鬼四十,論歲數我該叫老鬼叔,但是我不愿叫,老鬼也不讓我叫,他說叫叔的話他就會有種自己有老婆、有兒子、有親人的錯覺,他說他活得像只鬼,讓我叫他老鬼。老鬼就老鬼吧,一個作家叫老鬼,一個音樂人名字里好像也帶個“鬼”字,總之“老鬼”聽起來還有種文藝的感覺,算了,兩個在工地值夜班的保安還談什么文藝不文藝呢。 晚上十一點多了,外邊黢黑,呼呼的大風能把人的腰桿子吹折,值班室里的暖氣片也只是個擺設,冰涼冰涼的,只發揮一下放我和老鬼的杯子的作用。 老鬼說他早些年也是個熱血青年,認識幾個字,在他們那個文盲比麥芒多的村里,他也算半個知識分子了。他年輕氣盛時去了南方,在深圳打工。那時候深圳打工的多,打人的也多,老鬼干活的時候碰見一個刺頭來搶工地,老鬼山東大漢,血氣一上頭,就打了起來。是老鬼先動的手,事后他進了看守所。他說看守所給的衣服比自己的好,還能洗澡。由于性質不是非常惡劣,時日不長,他就出來了。 老鬼在社會上摸爬滾打,也有幾段傳奇經歷。老鬼從褲兜里掏出盒紅將軍,兩根手指像兩根粗壯的樹杈,打火機的油也快盡了,老鬼打了好幾次才竄出了火苗。 老鬼姿勢很老練,干裂的嘴唇吧嗒了一下,煙卷就紅了半邊。老鬼說他干工地的時候老板是個好老板,不像現在,保安的工資都得欠上兩個月的。老板逢年過節就給工地上送餃子,工資從來不拖,工友生個病發個燒請假老板也不牽強。 后來老鬼出了看守所,老板叫老鬼繼續跟著他干。老板說老鬼是為他進去的,他欠老鬼一個人情,這個人情是他欠老鬼的一筆賬,說什么也得還。工地上的活包完了,老板倒騰起了瓷磚,那個時候瓷磚是塊香餑餑,干這一行回報大,當然投資也大。老鬼幫著老板跟貨,跟貨有跟貨的規矩,老鬼心里清明,身子也正,還能說會道,幫了老板不少忙。后來又興起了木地板,瓷磚的生意冷清了些,老板也沒想著再去弄木地板,攜著一家老小去了香港。臨走前老板想把房子轉給老鬼,說給他十八萬就行,當時在深圳,十八萬塊錢算是筆巨款了,但老鬼東湊西湊興許也能弄個差不多,他卻笑著搖了搖頭,回絕了老板的好意。 我身子往后一撤,攢著眉頭咧了咧嘴,說老鬼要是當時把房子盤下來現在也是個百萬富翁了,每天在家里翹著二郎腿數錢就行了,也不至于抽紅將軍,煙灰缸里的煙把起碼也得是蘇煙。老鬼笑著搖了搖頭,好像還是和當年拒絕老板的好意一樣。老鬼的煙盡了,他摳了摳煙盒,煙盒里也沒了。我把我的白將遞給他,他不抽,說勁大。 科學家研究了那么多年的永動機沒研究出來,但是我很驕傲,我研究出來了,永動機就是我自己。就像個輪子上的小倉鼠,每天晝夜不知疲倦地跑著,本來每天八九個小時的工作量,我硬生生把每天變成將近十四五個小時,到了月末還要主動要求加班,將近二十個小時。 像個不知疲倦的傻子一樣上班,每天除了站崗就是登記來往人員,站臺上早就有了我的深深的鞋印子,圓珠筆也用掉了好幾盒。讓自己變成廉價勞動力,就為了每個月能有更多一點的錢。很累,累著累著就麻木了,麻木的時候還是要繼續出賣勞動力,當然,老鬼和我一起。 晚上的時候,我經常和老鬼一起坐在值班室里閑侃,因為晚上領導們都睡覺了,也沒人來查崗。要是這么晚還有小偷進來,我和老鬼商量好逮著他一人給他二十塊錢,畢竟大家都不容易,你也大晚上我也大晚上,都是混口飯吃,將心比心。 晚上和老鬼聊天的時候吹牛逼的比重居多,他雖然歲數比我大,但是我們的話題往往很契合,他有點為老不尊,我有些目無尊長,兩個人是忘年之交,年齡上的鴻溝不過是往地上尿尿滋出來的一條線。 我正喝水,老鬼使勁拍了一下我的大腿,嚇我一跳,杯子沒拿穩,里面的熱水晃蕩出來了一些,灑在老鬼手上和我腿上,老鬼叫了一聲“我操”,我褲子也一下由沾滿灰的灰黑色變成了深黑。我問老鬼有沒有事,老鬼說沒事,我就說沒事你他娘拍我大腿嚇我一跳,老鬼把手背在上衣上蹭了蹭,然后抬起頭來,瞇縫著眼問我談幾個對象了,那表情賤賤的,甚至還有些猥瑣。我跟老鬼也沒必要藏掖著,就一個,高中談的。老鬼問是不是人家考上大學你沒考上,然后就勞燕分飛了,我說你他娘真聰明。老鬼呲著牙,往煙盒里去摳煙,煙早就沒了。 我問老鬼,你打問我我還沒打問你呢,你都這么大歲數了,老婆孩子呢,你不著急你娘不著急?老鬼說哪有著急的,老婆早死了,娘也早死了。老鬼說得很淡然,我很驚詫他用了“死”這個字,沒敢繼續往下問。瞅著老鬼額上、眼角間溝壑縱橫的皺紋心里不知道是什么感覺,竟覺得老鬼英偉了起來,瞬間對他有了很大的尊重,甚至那泡尿也應該是巨靈神撒的,在地上沖出了萬仞絕壁,尿液如滾滾長江東逝水,奔騰不歇。 我跟你絮叨絮叨。老鬼說。我怔了一下。你聽不聽?老鬼又問。我……我一時間不知道該說什么好。你愛聽不聽吧,給我把你白將拿過來。我把白將遞到他手里,他摸出來一根,猛吸了一口,可能是用勁太大了,他咳嗽了十來秒,然后朝地上啐了一口痰,慢慢絮叨他的事。 老鬼說他之前結過一次婚,老婆是在南方時候認識的。倆人瞞著家里人好了好久,快到結婚的時候,女的家里因是南方的,瞅著閨女嫁這么遠當然不愿意,就百般阻撓,還說要是再和老鬼有來往那就走吧,也不認這個閨女了。老鬼說那是個剛烈的女子,頭也沒回就出了家門,什么也沒帶,就只有當時穿在身上的一件紅褂子和黑褲。南方人有時候不喜歡穿鞋,老鬼說當時她就是光著腳跟老鬼一起坐上了火車,跨過了長江。 老鬼又啐了一口痰,說回家之后他媽一開始也是不高興,覺得老鬼領回來個野女子,死后進不了祠堂,更別想入祖墳了。后來老鬼娘漸漸接受了這個終日不穿鞋的媳婦,讓她在家里呆著。老鬼還說他結婚了,其實也沒結婚,兩個人沒打結婚證,就是在村里草草擺了幾桌席,招待了招待親戚朋友,認認模樣。親戚朋友都夸媳婦俊。 再后來,媳婦懷孕了,老鬼娘對媳婦的態度跟老鬼剛領進門的時候相比是一百八十度大旋轉,恨不得空氣都要捂熱乎了再讓她吸進去。媳婦生了,是個男孩,老鬼娘看見是個帶把兒的,坐在地上昂著頭抻著脖子沖著天哭,說要是他爹能看見多好啊,媳婦有能耐,生了個帶把兒的,家里有后了。 老鬼猛抽了一口煙,煙一下下去一大塊,我尋思老鬼這得把肺咳出來了,可是沒有,徐徐地,老鬼的鼻孔里沖出兩條白煙柱。 老鬼說媳婦和娘都是短命,孩子更是短命。老鬼說那好像是春天,村里放水澆地,家家戶戶都得早起,兩三點鐘三四點鐘就得去地頭等著。到了早上,老鬼把自家的地澆完了,又累又餓,心想回家喝完面條就躺床上睡吧。可是一回到家,老鬼就看見媳婦癱在地上,頭發亂糟糟的,兩只眼睛和死魚一樣,一點人氣都沒有,衣服也爛爛的,身上是青一塊紫一塊。孩子在邊上一個勁地哭。 老鬼的眼睛當即就紅了,血絲都快撐爆了眼珠子,臉上的肉跳個不停,拳頭攥得指甲都快嵌到手心里。他撞進飯房里,抄了一把菜刀就撲到街上,張開嘴喊:哪個王八蛋?!!!媽了個逼的!!!我操你祖宗十八代!!血管像一條條青蛇從老鬼的脖子爬到嘴角,然后狠狠地咬了他一口,老鬼用盡力氣發出了畢生最疼痛的呼喊。 老鬼拿著刀在空中狂舞了一陣,重重地癱在地上。老鬼抽了一口煙,笑著跟我說他的尾巴骨好像就是那時候碎的,不知道地上有塊石子,他正好一屁股坐上了。他笑得出來,我笑不出來。老鬼當時沒感到尾巴骨什么事,他拿著刀,向地面砍,向墻上砍。墻皮畏懼他,害怕得發抖,撲簌簌一塊塊往下掉;刀也駕馭不住他的憤怒和絕望,刀刃豁裂歪斜得像一張說不出話的嘴。 老鬼彎著腰,扶著墻站起來,腦袋里嗡嗡的,滿空里都是火星子在閃。他看見原先筆直的街道變得彎彎曲曲,四周的墻也都凸起來或者凹下去,雞可以飛了,貓弓著身子在墻面上跑,旁邊的人手里捏著半塊饅頭在啃,嘴突然大得像個臉盆。 老鬼臉色烏青,人們看他不對勁,忙攙著他回家,他腿上沒了力氣走動,手上卻還狠狠地捏著那把菜刀。 回到家,人們幫老鬼推開門,這下,人們也傻了,老鬼媳婦上吊了,搟面棍粗的麻繩綁到梁上,老鬼媳婦腳下是踢翻了的四角凳。老鬼臉上一點表情沒有,看著他媳婦,紅褂子黑褲,是她進門時的那一身,老鬼昂著頭,像看一朵盛開在半空明艷無比的花。 老鬼的煙抽完了,我趕緊又遞了一支,老鬼沒抽,放在了耳朵上,問我再要一支。我趕緊遞給他,他說,煙滅了還能續,人死了就不行嘍。 老鬼親手埋了他媳婦,還在旁邊為自己刨了一個坑,早晚自己也要躺進去。老鬼瘦了一大圈,兩腮上的肉凹了下去,頭發也白了一片,像是老了十歲,要提前躺進去陪他媳婦。 飯還是要吃的,老娘和孩子都得養活,老鬼緩了兩天,又去了工地上。老鬼一直低著頭弓著腰,紫紅的背上汗珠子爭先恐后,一顆顆直往褲腰帶里鉆。一車一車的磚運來,老鬼一車一車的往下卸,仿佛是扎根在這片地上的一根植物,汲取土地里面的無機鹽和礦物質,紫紅色汁液在體內涌流,不斷呼吸、不斷工作,沒有時間、沒有情感,不覺悲傷、不知疲倦。 老鬼在工地卸磚、搬磚,日復一日,枯燥麻木的工作使他原先就不明晰的理想一下徹徹底底幻化成了泡影。 老鬼干了一年。我想,要是讓我干十天我都不一定能干下來。我問他,為什么不離開這工地憑自己的本事闖一闖?老鬼笑著搖了搖頭。老鬼每次這樣笑皺紋里都淌著辛酸無奈的血。 老鬼說他媽自從兒媳婦上吊之后就得了抑郁癥,藥得吃著控制病情。如我所想,一個男人不離開家出去闖無非就是為了照顧家里。可事實卻不是這樣,老鬼說他現在無牽無掛,只是年齡大了,生活過得安穩便是最大的奢求了,哪怕是拿的和自己的勞動不對等的工資。 我不知道老鬼的母親和孩子是怎樣的,但我肯定他們已經離開老鬼去了很遠很遠的地方。老鬼抽了一口煙看了看低著頭的我,把煙氣往我這邊吐,說,不知道我媽和我兒子?他們啊,走了,去了很遠的地方,往天上飛著去的,那里成天成天地放著煙花,紅的、白的、黃的,反正很多種顏色,我媽抱著孫子肯定也笑得開心。 老鬼手上的煙抽完了,把耳朵上的煙卸下來。他說那天他老婆忌日,他自己去上的墳,沒讓他媽跟著,怕又受刺激。他上了些貢品,往墳上培了培土,又去河邊捧了水把臉上的淚痕都擦干凈了才往家走。 回到家,他媽和孩子都不在,老鬼問了東鄰居,問了前鄰居,都不知道。正撓頭的時候,工地上一個孩子,二十出頭的模樣,慌慌張張跑過來,叫老鬼去工地。老鬼只覺得身上的肉像是被狠狠揪了一下,也沒多想,拔腿就往工地那邊奔。 到了工地,遠遠地望見兩團肉球,地上一片紅色還在慢慢向前蠕動。老鬼瞬間覺得腦袋嗡的一下,就過去了,得虧邊上有人,掐老鬼的人中把老鬼掐醒了。老鬼醒了之后就嚎啕大哭,哭得都咯了血。他說他媽有抑郁癥,那天又是忌日,可能又犯病了,抱著孩子去了工地,不知怎么就上了最高的樓,抱著孩子從腳手架上跳了下去。老鬼又說腳手架上是陸地,地面才是天空,他媽和孩子一起翱翔上了天空,綻放出了一個大大的激烈的紅色的焰火。 老鬼把煙頭按在暖氣片上使勁揉了揉,煙灰煙頭一并被老鬼扔到了暖氣片后面。我看著老鬼,高高的顴骨,深深凹陷的眼窩,臉上一條條皺紋如刀刻,心里泛起一陣陣的漣漪。老鬼這個男人是堅挺的,嘗過酸甜苦辣,也經歷過悲歡離合,他于這世上赤裸裸的無牽無掛,沒什么可以拯救他了,更沒什么可以打倒他。 “看什么呢你!”老鬼敲了一下我的腦袋。 “沒啥,沒啥。”我說。 我從煙盒里拿煙,卻半天找不出第二根來。我索性自己也不抽了,把煙點著,遞給老鬼,老鬼抽了一口,咳嗽了一下,又往地上啐了一口痰。然后老鬼拿胳膊肘頂了我一下,笑嘻嘻地問:啥時候再找對象?我說碰見喜歡的就找,碰不見喜歡的就不找,現在沒有喜歡的。 老鬼又齜著牙沖我笑,然后抽了一口煙,可能抽猛了,他又咳嗽了好幾下。老鬼把煙遞給我,我看了他一眼,他說不抽,勁大,我出去買包好抽的。 煙頭燙著了手,我急忙按死,木制桌子上又多了一個黑斑,放眼望去像是金錢豹身上的花紋。水管里漏的水已經漫到了我的腳下,我還是懶得動,心想:操你媽的老鬼,死那么早。 作者簡介 韓晨輝:山東師范大學文學院在校學生,愛好寫作,文章多次在學校刊物上發表,曾在全國大學生作文大賽等活動中獲獎。 +10我喜歡

夢塋 01 黨玲躺在床上,瘦弱的像一把干柴,鼻息若有似無,安靜極了。只眼珠還在轉,她看見院子的灶房里冒出了煙,知道母親又開始為她煎藥了,心里想著她真是瞎忙活啊,嘴角卻沒動。 那炊煙仿佛小獸逃離了魔爪一般,爭先恐后擠著往外跑,濃濃的黑煙升騰。黨玲看著那黑煙,就想起湯藥的滋味,心里一陣憋悶,引得胃里攪動起來,泛上喉嚨......她使勁兒將上半截身子折到床沿,正好與下半身疊成了一個銳角,趴到床沿開始嘔吐。她一邊吐,一邊著急的喊:“媽,哎——媽呀——”她媽聽不見,她便開始生氣,她生這病的氣,生自己的氣,生炊煙的氣,加在一起更生媽媽的氣! 她折疊了許久,胃里好些了,她卻起不來,仿佛這姿勢才是原來的。母親進來拿藥壺,“又嘔了么?玲。快起來!” 一邊扶她起來,復又把她安置到原來躺下的地方,那銳角便展開,鋪成平角,這下通順了許多。母親給她擦了臉和嘴角,看著她躺平,心里便也舒展開來,“玲,藥馬上就好了,你且耐心等等。” “媽,我不喝......別熬了。苦,還費......” 話沒說完,臉已憋得紫紅。 “你這孩子,再喝幾副,興許咱就治好了呢。”母親幫她掖了掖被角,出去了。媽當真老了,背駝了,頭發也全白了。黨玲看著那背影,眼一酸,淚滑落下來。 女兒這病治得好治不好,這當媽的心里清亮,家里的柴垛都給女兒熬藥使了。 一年多來,不但沒治好女兒,現在連走路也不成了,整天躺在床上。這倒也好,哪里也去不了了。“唉,”黨玲媽心里難受,“我上輩子做了什么孽,就這一個女子,卻惹上這么個病?” 灶間的火苗還在忽閃,她每當看著這火苗就像看見女兒的生命之焰,火苗不息,女兒就不滅。她每天把那藥熬啊熬,這火苗烘的藥湯灌進女兒身體,就能把女兒澆得活蹦亂跳...... (未完待續) 作者:劉暢,喜歡讀書、寫字、旅游! +10我喜歡

留言列表

留言列表